近日,媒体报道,家住上海杨浦区的王先生因患脑部疾病,不幸成为植物人,没有任何行为能力。家属申请伤残鉴定证明时,却被要求王先生本人亲自到场。记者致电杨浦区残联,工作人员告知,残疾评定必须本人去指定医院,没有上门评残的服务,称“全市都是这样的”。

据报道,王先生所在的杨浦区,只有两个医院可以做评残鉴定。王先生入住的医院同指定医院有一定的距离,往返一趟相当麻烦。王先生的妻子张阿姨本想叫120救护车或出租车接送王先生,但救护车的费用非常昂贵,承受不起。叫出租车,张阿姨一个人无法将王先生搬上车。最后她请有车的朋友帮忙,先把王先生搬上车,开车到达指定医院后,把王先生抱上去。完事后再把王先生抱下楼,送到车里。整个过程两个小时不到,但抱上抱下,颇为周折,非常辛苦。

朋友将王先生抱上车

残疾证事关残疾补贴和其他补助,对经济困窘的王先生一家,意义重大。如果不是有好心的朋友出手帮助,王先生不知何时才能办上证,享受自己应有的权益。有人说,办残疾证之所以要求本人到场,是为了提防有人以行动不便之由,虚假办证,骗取补贴,才需要医院仔细确认核实。但据王先生家属透露,病人到达医院后,指定医院并未做精细的检查,而是看了一眼直接写病历报告。如果王先生伤残鉴定的过程这么简单,医生看一眼就能下结论,为何不能派人上门核实,非得要折腾病人和家属,让不能动弹的植物人亲自到场证明?

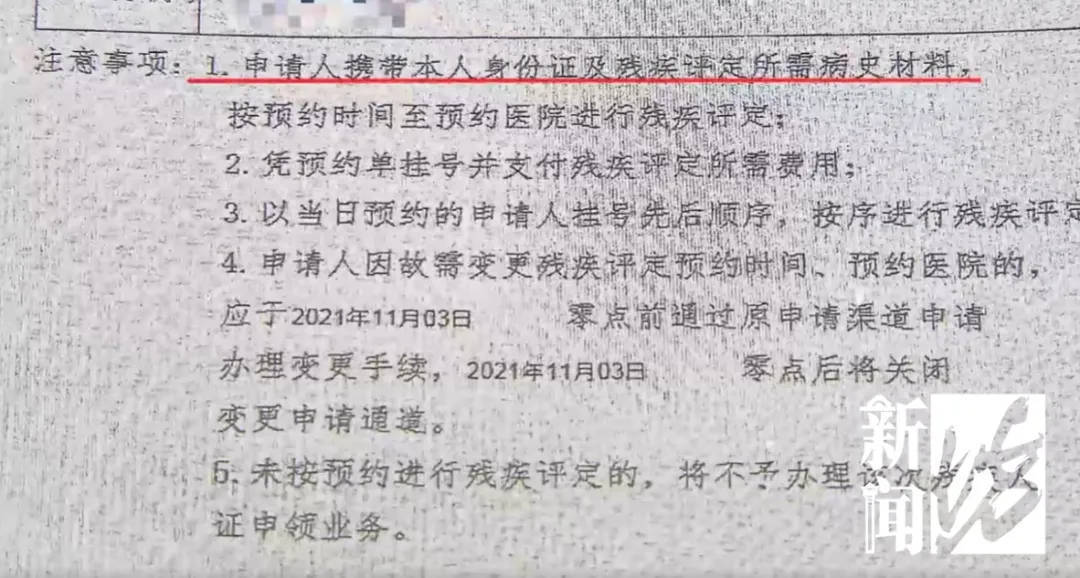

杨浦区残联工作人员称,“全市都是这么规定的”。的确,《上海市 <中华人民共和国残疾人证 管理办法>实施细则》第十三条规定:残疾评定采用预约制。申请人可通过原申请受理渠道自主选择户籍所在地区指定医院和残疾评定时间,并按预约进行残疾评定。旁边并未提供其他办理选项。

2020年11月,上海宝山区的一位网友,反映宝山区残疾鉴定的定点医院迟迟不提供上门服务。宝山区残联给予的回复是,根据相关规定,各类残疾评定在实施环境、评定工具、评定方法上都有统一标准。除病史、查体外,还需借助辅助检查作出评定结论,所以需要申请人到医疗机构进行检查和评定。此外,每家定点医院的肢体类评残医生仅有2名,他们除完成评残工作外,还要承担大量门诊及骨科类手术等任务,目前尚不具备上门评残服务条件。

确实,即便具备上门鉴定的技术条件,在人手有限的条件下,要求指定医院提供常态化的上门服务,并不现实。但现实中不能广泛普及,不代表不能有例外。《残疾人证管理办法》第十一条提到,有条件的地方应上门开展残疾评定和办证服务。实践中更常见的情况是,各地残联会为一些行动不便的重疾残疾人,提供人性化的服务,上门评残早已不是新鲜事。

比如,同样在上海,去年7月底,普陀区残联组织普陀医院肢体残疾、精神智力残疾评定医生,专门赴一家养老院提供上门残疾评定服务。养老院老人常年卧床、行动不便,出门评残成为一大难题,普陀区残联特意为他们搭建这一绿色通道。可见,上门评残服务,并非完全不能做到,而是地方残联愿不愿意灵活行事,费心安排,积极作为,最大限度地减轻申请人的负担。

图片来源:视觉中国

王先生已经罹患不幸,成为植物人,丧失了行动能力。沉重的医疗费用负担,压得这个脆弱的家庭喘不过气来。相关部门本应该及时送上温暖,主动地为他们排忧解难,为王先生特事特办。但现实恰恰相反,工作人员明知他外出困难重重,仍铁面无私地坚持“植物人本人到场”,不肯做任何的变通,不仅增加了王先生一家的苦楚,也深深刺痛了残疾群体的心。这一不合情理的寒心之举,与其说是出于谨慎,不如说是不想给自己添麻烦,不愿担当,背后还是懒政思维在作祟。

《残疾人证管理办法》规定,针对残疾人证的核发与管理,如果存在刁难残疾人、故意拖延办理情形,要严肃追究有关人员责任。不顾残疾人的实际困难,一刀切式地要求“本人到场”,也是一种刁难,一种惰政的体现,地方需要严肃看待。如何对待残疾人,不只是事关残疾人的福祉,也关乎城市的政务服务水平和文明程度。如果地方残联作为残疾人的“娘家”,为残疾人服务的部门,对待残疾人都如此冷漠、草率、缺乏同情,残疾人以何来期待整座城市的善意,来憧憬一个美好的社会生活?