е±±е≥¶еП†еґВпЉМдЇСйЫЊзЉ≠зїХгАВ

йШ≥жЦ∞еОњзОЛиЛ±йХЗж≥ХйЪЖеЃМе∞ПпЉМе∞±еЭРиРљеЬ®ињЩе§Іе±±дєЛдЄ≠гАВ

ињЩжЙАдЄНиµЈзЬЉзЪДе∞Пе≠¶пЉМеЫ†жЬЙдЄ™е•љж†°йХњиАМеЕ®еОњйЧїеРНпЉМжИРдЄЇжХЩиВ≤жХЩе≠¶з§ЇиМГе≠¶ж†°гАВ

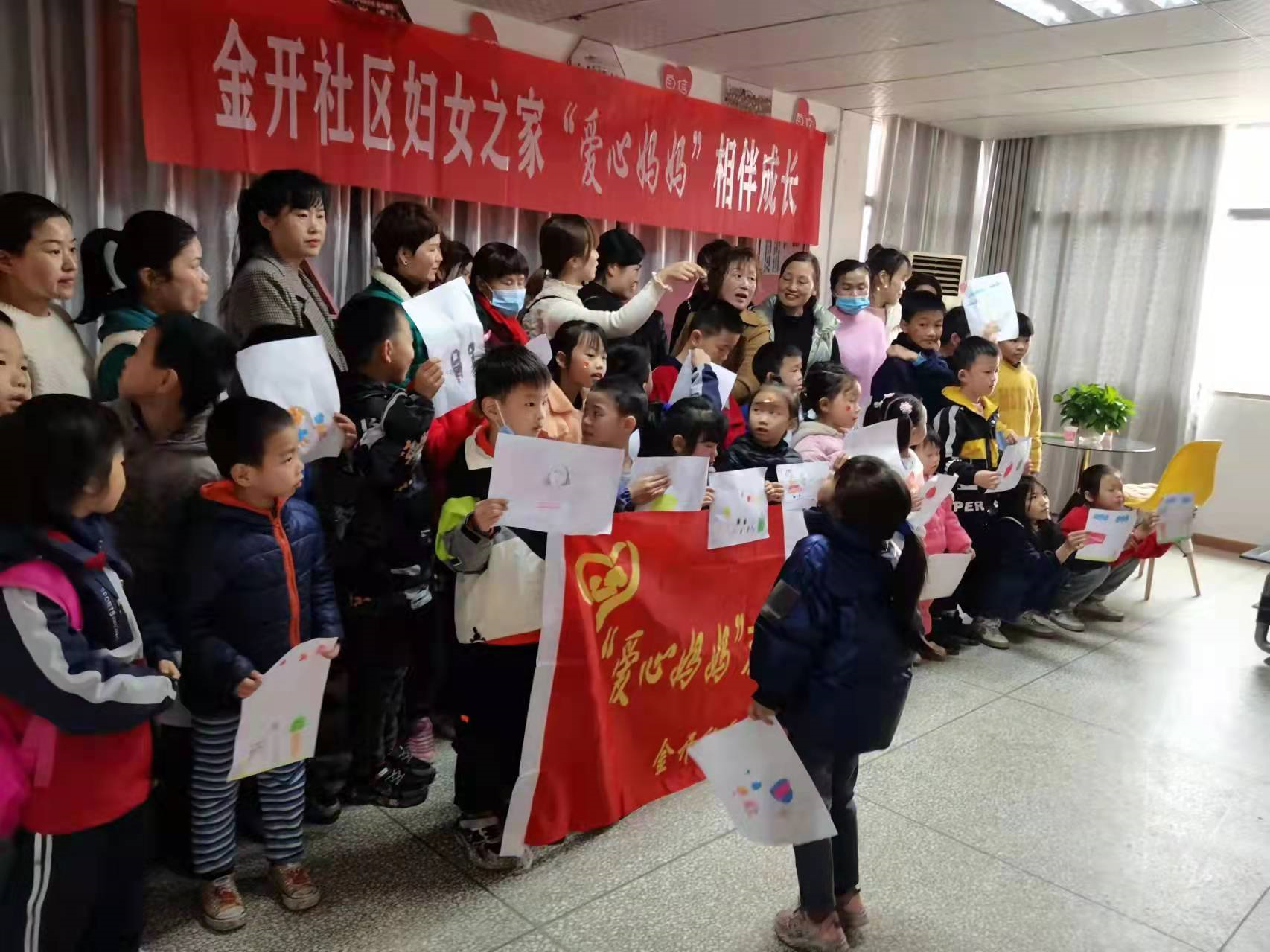

дїЦжККиЗ™еЈ±вАЬеЂБвАЭеИ∞ињЩжЙАе∞Пе≠¶пЉМжККе≠¶ж†°ељУеБЪиЗ™еЈ±зЪДеЃґдЄАж†ЈзїПиР•пЉМзФ®иі£дїїеТМе•ЙзМЃпЉМжТ≠жТТе±±еМЇжЦЗжШОзЪДзБЂзІНпЉМ赥еЊЧдЇЖйҐЖеѓЉгАБз§ЊдЉЪзЪДдЄАиЗіе•љиѓДгАВзђФиАЕжЧ•еЙНеОїйЗЗиЃњпЉМдљЖиІБеРДзІНиН£и™ЙиѓБдє¶е†ЖеЊЧеГПдЄАеЇІе∞Пе±±гАВвАЬеЕИињЫдЄ™дЇЇвАЭгАБвАЬж®°иМГжХЩеЄИвАЭгАБвАЬдЉШзІАж†°йХњвАЭз≠Йе§іи°ФпЉМиЃ©дїЦеЕЙељ©зЕІдЇЇпЉМзЭАеЃЮдї§дЇЇжДЯдљ©пЉБ

дїЦпЉМе∞±жШѓдЉШзІАж†°йХњ-----жЭ®еИ©еЖЫгАВ

йЭҐеѓєжЭСе∞Пе≠¶ж†°йХњзЪДдЄАеПМж≥™зЬЉпЉМдїЦжФЊеЉГдЇЖе§ЦеЗЇжМ£йТ±зЪДжЬЇдЉЪпЉМжѓЕзДґйАЙжЛ©дЇЖеБЪдЄАеРНвАЬе≠©е≠РзОЛвАЭ

1996еєіпЉМжЭ®еИ©еЖЫйЂШдЄ≠жѓХдЄЪгАВињЩжЧґеЬ®еєњдЄЬељУдЉБдЄЪеЃґзЪДиИЕиИЕпЉМжЙУжЭ•зФµиѓЭпЉМеПЂдїЦеОїеєњдЄЬеПСе±ХгАВдїЦйЭЮеЄЄйЂШеЕіпЉМжККињЩдїґдЇЛеСКиѓЙдЇЖеЬ®жЭСйЗМдїїиБМзЪДзИґдЇ≤гАВзИґдЇ≤ељУжЧґж≠£еТМжЭСе∞Пе≠¶жЭ®ж†°йХњи∞ИдЇЛжГЕпЉМжЭ®ж†°йХњеЗ†дєОжШѓеУ≠иѓЙпЉЪвАЬе≠¶ж†°еКЮдЄНдЄЛеОїдЇЖпЉМдЇ§йАЪдЄНдЊњпЉМеЊЕйБЗеПИдљОпЉМзХЩдЄНдљПиАБеЄИпЉМдїК姩еПИиµ∞дЇЖдЄАдЄ™пЉМиѓЊж≤°дЇЇеЄ¶пЉМе≠©е≠Ри¶БжФЊзЊКдЇЖпЉБвАЭ

вАЬеПЂеИ©еЖЫй°ґдЄКеРІгАВвАЭзИґдЇ≤ж≤ЙйїШзЙЗеИїпЉМж≤Йе£∞иѓігАВ

вАЬжИСжГ≥еОїе§ЦйЭҐзЪДдЄЦзХМйЧѓдЄЛгАВвАЭеИ©еЖЫдЇЃжШОдЇЖиЗ™еЈ±жАБеЇ¶гАВ

вАЬеИ©еЖЫеСАпЉМиѓЈдљ†зЬЛеЬ®жИСињЩиАБж†°йХњзЪДйЭҐе≠РдЄКпЉМжЭ•жХЩдє¶еРІпЉМжХСжХСињЩдЇЫе≠©е≠РдїђпЉМдЄНзДґдїЦдїђе∞±жИРдЄЇзЩљзЧігАВвАЭж†°йХњеЗ†дєОжШѓеУАж±ВзЪДиѓ≠ж∞ФгАВ

еИ©еЖЫжКђе§ізЬЛдЇЖзЬЛиАБж†°йХњпЉМиІБдїЦзЬЉйЗМеЩЩжї°ж≥™ж∞іпЉМеП™е•љзВєе§іеРМжДПдЇЖгАВ

ељУжЧґдї£иѓЊжХЩеЄИпЉМеЈ•иµДдљОеЊЧеПѓжАЬпЉМдЄАеєіжЙНеНГжККеЭЧгАВдљЖеИ©еЖЫжѓЂжЧ†жА®и®АпЉМеТМе≠©е≠РдїђеЬ®дЄАиµЈдєЕдЇЖпЉМеѓєе≠©е≠РжЬЙзЭАзЙєжЃКзЪДжДЯжГЕгАВжѓПељУе≠©е≠РдїђзЪДдЄАе£∞йЧЃе•љгАБдЄАдЄ™зђСиДЄпЉМдїЦйГљжДЯиІЙеЊИеЉАењГпЉМеЊИжЬЙжИРе∞±жДЯгАВ

дїЦжИРеЃґеРОпЉМеЃґеЇ≠иіЯжЛЕйЗНдЇЖпЉМеЉАжФѓжНЙи•ЯиІБиВШпЉМе¶їе≠РжЬЙдЇЫеЯЛжА®гАВињЩжЧґе¶їе≠РзЪДеУ•еУ•еПЂдїЦеОїеЄЃеК©зЃ°зРЖеЕђеПЄдЄЪеК°пЉМжЬИиЦ™1дЄЗеЕГгАВдїЦжАЭжГ≥ињЫи°МдЇЖжњАзГИеЬ∞жЦЧдЇЙпЉМжЬИиЦ™дЄАдЄЗз°ЃеЃЮиѓ±дЇЇпЉМзДґиАМпЉМдїЦз™БзДґиЊЮиБМпЉМе≠©е≠Ри∞БжЭ•жХЩпЉЯеЖНиѓіе≠©е≠РдїђињЩдєИеПѓзИ±пЉМе∞±еГПиЗ™еЈ±зЪДдЇ≤дЇЇпЉМиГљжФЊжЙЛеРЧпЉЯдЄАзХ™жАЭжГ≥жЦЧдЇЙеРОпЉМдїЦињШжШѓйАЙжЛ©дЇЖељУдЄАеРНз©ЈвАЬжХЩдє¶еМ†вАЭгАВ

еРОжЭ•пЉМдїЦзЪДеРМе≠¶дєЯйВАиѓЈдїЦпЉМеК†зЫЯеЕґдЉБдЄЪпЉМеЄ¶дїЦиЗіеѓМпЉМдїЦдєЯи∞ҐзїЭдЇЖгАВ

е∞±ињЩж†ЈпЉМдїЦдЄАзЫіеЭЪжМБдЄЛжЭ•пЉМдЄАзЫіиЙ∞йЪЊеЙНи°МпЉМдЄАиЈѓй£ОйЫ®дЄАиЈѓж≠МгАВ

йЭҐеѓєиРљеРОзЪДжИРзї©еНХпЉМдїЦењГжГЕж≤ЙйЗНпЉМжЙЊзЧЕж†єпЉМеѓїиНѓжЦєпЉМзїИдЇОиНѓеИ∞зЧЕйЩ§пЉМиµ∞дЄКжХЩиВ≤жХЩе≠¶зЪДвАЬжМѓеЕідєЛиЈѓвАЭ

жЭ®еИ©еЖЫеЕИеРОеЬ®дЄГйЗМеЖ≤гАБжЭЙжЬ®з≠ЙжХЩе≠¶зВєеЈ•дљЬпЉМеРОи∞ГеЕ•ж≥ХйЪЖжХЩе≠¶зВєдїїжХЩеК°дЄїдїїгАВ

йХЗйЗМжѓПжђ°зїЯиАГпЉМж≥ХйЪЖзЙЗеМЇ6дЄ™жЭСзЪД7дЄ™жХЩе≠¶зВєзЪДиАГиѓХжИРзї©йГљйЭ†еРОгАВжѓПжђ°йЭҐеѓєињЩжИРзї©еНХпЉМдїЦйГљж±ЧйҐЬпЉМењГжГЕж≤ЙйЗНпЉМдЄНз¶БиЗ™йЧЃпЉЪеОЯеЫ†еЬ®еУ™пЉЯ

зїПињЗдЄАзХ™жАЭиАГеТМи∞Гз†ФпЉМзїИдЇОжЙЊеЗЖзЧЗзїУпЉЪеЄГе±АеИЖжХ£дЄНеРИзРЖгАБеЄИиµДеКЫйЗПиЦДеЉ±гАБжХЩиВ≤жХЩе≠¶жЦєж≥ХиРљеРОгАВ

зЧЕпЉМжЙЊеИ∞дЇЖпЉМе∞±и¶БдЄЛзМЫиНѓж†єж≤їгАВ

дїЦи¶БеЃЮи°МиµДжЇРдЉШеМЦзїДеРИпЉМжТ§еєґеЕ≠дЄ™жХЩе≠¶зВєпЉМжИРзЂЛж≥ХйЪЖеЃМе∞ПгАВжЙЊжФњеЇЬгАБжЙЊжХЩиВ≤зїДпЉМдїЦдїђйГљеРМжДПпЉМйГљжФѓжМБгАВзДґиАМпЉМеРДжЭСеІФдЉЪдЄНеРМжДПпЉМзРЖзФ±жШѓпЉМе≠©е≠РдїђдЄКе≠¶иЈѓйАФињЬдЄНжЦєдЊњпЉМеЃЙеЕ®дєЯеЊЧдЄНеИ∞дњЭйЪЬгАВжЭ®ж†°йХњзЫійЩИеИ©еЉКпЉМжЩУдєЛдї•зРЖпЉМеєґз≠ФеЇФиІ£еЖ≥дїЦдїђзЪДеРОй°ЊдєЛењІгАВзїПињЗдЄЙзХ™дЇФжђ°еЬ∞дЄКйЧ®еБЪеЈ•дљЬпЉМе†°еЮТ襀дЄАдЄАжФїз†іпЉМ2017еєіпЉМеЃЮзО∞жЧҐеЃЪзЫЃж†ЗпЉЪжТ§зВєеєґж†°пЉМжИРзЂЛеЃМе∞ПгАВ

жИРзЂЛеЃМе∞ПеРОпЉМе§ЪжЦєз≠єиі≠дє∞дЇЖдЄАеП∞ж†°иљ¶пЉМжО•йАБе≠¶зФЯгАВж≥ХйЪЖзЙЗзЪДеЕ≠дЄ™жЭСпЉМжѓФиЊГеИЖжХ£пЉМйБУиЈѓе§НжЭВпЉМдЄАеП∞ж†°иљ¶иЈСдЄНињЗжЭ•пЉМжЭ®еИ©еЖЫж†°йХњеЉАдЄКиЗ™еЈ±зЪДе∞Пиљ¶пЉМеЕНиієжО•йАБе≠¶зФЯгАВеЗ†еєідЄЛжЭ•пЉМиЗ™еЈ±дєЯдЄНзЯ•йБУеЮЂдїШдЇЖе§Ъе∞Сж≤єиієгАВ

е≠¶ж†°жХЩиВ≤жХЩе≠¶иі®йЗПзЪДйЂШдљОпЉМеЕ≥йФЃеЬ®жХЩеЄИгАВдїЦеСКиѓЂиАБеЄИдїђпЉЪвАЬжИСдїђиЩљзДґзФЯжіїеЬ®е§Іе±±йЗМпЉМдљЖдєЯи¶БдЄНжЦ≠ж±≤еПЦжЦ∞зЯ•иѓЖгАБжЦ∞жКАжЬѓпЉМжИСдїђеЯєеЕїзЪДдЄНжШѓж≠їиѓїдє¶гАБиѓїж≠їдє¶зЪДе≠©е≠РпЉМи¶БеЯєеЕїе≠¶зФЯеК®жЙЛеК®иДСиГљеКЫпЉМиЃ©дїЦдїђиЈЯдЄКжЧґдї£ж≠•дЉРгАВвАЭи¶БеИЂдЇЇеБЪеИ∞пЉМдїЦиЗ™еЈ±ењЕеЕИеБЪеИ∞гАВдїЦйАЪињЗиЗ™е≠¶пЉМеЈ≤жЛњеИ∞жХЩеЄИиµДж†ЉиѓБеТМжЬђзІСжЦЗеЗ≠гАВеРМжЧґпЉМдЄїеК®еЄ¶иѓЊпЉМдЄНжЦ≠еИЫжЦ∞жХЩиВ≤жХЩе≠¶жЦєж≥ХгАВдЄКиѓЊжЧґпЉМжЧҐзїУжЮДдЄ•и∞®пЉМеПИзФЯеК®жіїж≥ЉпЉМжΥ糥еЗЇеРѓеПСеЉПгАБжГЕжДЯеЉПгАБжГЕжЩѓеЉПгАБеЉАжФЊеЉПз≠ЙжХЩе≠¶жЦєж≥ХпЉМеЕЕеИЖи∞ГеК®е≠¶зФЯе≠¶дє†зЪДзІѓжЮБжАІеТМдЄїеК®жАІгАВ

жЧґдї£еЬ®ињЫж≠•пЉМе≠¶зФЯеЬ®жИРйХњпЉМеѓєжХЩеЄИзЪДи¶Бж±ВдєЯиґКжЭ•иґКйЂШпЉМдїЦи¶Бж±ВжХЩеЄИдЄНжЦ≠е≠¶дє†пЉМе§ІиГЖеИЫжЦ∞пЉМзІѓжЮБеѓїжЙЊйАВеРИе≠¶зФЯзЪДжХЩиВ≤жХЩе≠¶жЦєж≥ХгАВе≠¶ж†°зО∞жЬЙ14дЄ™жХЩеЄИпЉМеЕґдЄ≠5дЄ™жШѓиБШзФ®жХЩеЄИгАВдїЦеИЫеѓЉдї•иАБеИ∞жЦ∞гАБдї•еЉЇеЄ¶еЉ±зЪДеРМжЧґпЉМзІѓжЮБжФѓжМБиАБеЄИе§ЦеЗЇе≠¶дє†гАБжЈ±йА†гАВдї£иѓЊжХЩеЄИиЙЊжї°еЃЪпЉМеОїеМЧдЇђгАБж≠¶ж±Йе≠¶дє†ињЫдњЃеРОпЉМжХЩиВ≤жХЩе≠¶жЦєж≥ХзБµжіїеЊЧељУпЉМжИРйХњињЕйАЯпЉМжИРдЄЇж†°жХЩеѓЉдЄїдїїпЉМжМСиµЈжХЩиВ≤йЗНжЛЕгАВ

дїЦеЄЄеѓєиАБеЄИиѓіпЉЪвАЬеѓєеЊЕе≠¶зФЯи¶БеГПеѓєеЊЕиЗ™еЈ±зЪДе≠©е≠РдЄАж†ЈеЕ≥ењГеТМзИ±жК§гАВвАЭдїЦеѓєе≠¶зФЯиѓіпЉЪвАЬдЄКиѓЊжЧґжИСдїђжШѓеЄИзФЯеЕ≥з≥їпЉМдЄЛиѓЊеРОпЉМжИСдїђжШѓжЬЛеПЛгАБжШѓдЇ≤дЇЇпЉМе§ІеЃґйБЗеИ∞дїАдєИйЧЃйҐШпЉМйЪПжЧґжЙЊжИСеҮ胥гАВвАЭж≠£еЫ†дЄЇдїЦзЪДе§ІеКЫеИЫеѓЉеТМзОЗеЕИеЮВиМГпЉМе≠¶ж†°еЈ≤зїП嚥жИРдЇЖвАЬдЇ≤жГЕеЉПвАЭзЪДжХЩиВ≤жХЩе≠¶ж∞ЫеЫіпЉЪе≠©е≠РиЇЂдљУдЄНйАВжЧґпЉМиАБеЄИеШШеѓТйЧЃжЪЦпЉЫе≠©е≠РжЬЙзЉЇзВєжЧґпЉМиАБеЄИдЄНж≠ІиІЖдЄНжМЦиЛ¶пЉЫе≠©е≠РињЫж≠•жЧґпЉМзїЩдЇИи°®жЙђеТМйЉУеК±гАВ

еЄИзИ±пЉМзДХеПСдЇЖе≠¶зФЯзЪДе≠¶дє†зГ≠жГЕпЉМдљ†ињљжИС赴пЉМдЄНзФШиРљеРОеЈ≤иФЪзДґжИРй£ОгАВ

ињСдЄЙеєіжЭ•пЉМ5еРНиАБеЄИзЪДжХЩиВ≤жХЩе≠¶иЃЇжЦЗеЬ®зЬБеЄВеОњеЗ†зЇІе™ТдљУеИКеПСпЉМ6дЇЇеЕђеЉАиѓЊгАБдЉШиі®иѓЊгАБиІВжС©иѓЊиОЈе•ЦпЉМжХЩиВ≤жХЩе≠¶иі®йЗПињЫеЕ•еЕ®йХЗзђђдЄАжЦєйШµгАВ

йЭҐеѓєжХЩиВ≤жХЩе≠¶зїПиієдЄНиґ≥пЉМдїЦеЫЫе§Дж±ВжПіпЉМеЗ≠еАЯдЇЇж†Љй≠ЕеКЫпЉМдЄАзђФзђФжНРжђЊжНРзЙ©зЇЈиЗ≥ж≤УжЭ•

еЕ≠жЙАжХЩе≠¶зВєеРИеєґеИ∞дЄАиµЈпЉМйЭҐдЄіжХЩе≠¶ж•ЉдЄНиґ≥йЧЃйҐШгАВжЭ®еИ©еЖЫж†°йХњпЉМдЇЙеПЦжХЩиВ≤е±АжФѓжМБпЉМжКХеЕ•й°єзЫЃиµДйЗС130дЄЗеЕГпЉМеїЇжИРдЇЖеїЇз≠СйЭҐзІѓ800еє≥з±≥зЪДдЄЙе±ВжХЩе≠¶ж•ЉгАВзДґиАМпЉМињЩиµДйЗСињШињЬињЬдЄНе§ЯпЉМи£ЕдњЃзЉЇиµДйЗСгАБжХЩе≠¶иЃЊе§Зж≤°йТ±дє∞гАБзЫЄеЕ≥жХЩиВ≤жХЩе≠¶жіїеК®ж≤°йТ±еЉАе±Хз≠ЙйЧЃйҐШпЉМжСЖеЬ®дЇЖдїЦзЪДйЭҐеЙНгАВ

дїЦдЄАзЫіеЭЪдњ°вАЬеП™и¶Бз≤Њз•ЮдЄНжїСеЭ°пЉМеКЮж≥ХжАїжѓФеЫ∞йЪЊе§ЪгАВвАЭ

дїЦжГ≥еИ∞дЇЖеРМе≠¶пЉМдЄАдЄ™зФµиѓЭињЗеОїпЉМињЬеЬ®еєњдЄЬгАБжЄ©еЈЮз≠ЙеЬ∞зЪДеРМе≠¶е∞±иѓівАЬеПѓдї•пЉМеЖ≤дљ†ињЩзІНеЈ•дљЬз≤Њз•ЮпЉМжИСдїђжФѓжМБгАВвАЭ

дїЦжГ≥еИ∞дЇЖжЬЛеПЛпЉМдЄАдЄ™зФµиѓЭињЗеОїпЉМињЬеЬ®дЄКжµЈгАБеМЧдЇђз≠ЙеЬ∞зЪДжЬЛеПЛе∞±иѓівАЬи°МеСАпЉМеЖ≤дљ†ињЩдїљеКЮе≠¶еє≤еК≤пЉМжИСдїђеЄЃеК©гАВвАЭ

дїЦжГ≥еИ∞дЇЖеНХдљНпЉМжЙЊдЄКйЧ®ж±ЗжК•жГЕеЖµпЉМйҐЖеѓЉдЄЛжЭ•зЬЛеРОпЉМеНБеИЖдєРжДПпЉМжї°еП£з≠ФеЇФжФѓжМБгАВ

дЇОжШѓдЄАжЙєжЙєзЙ©иі®жО•дЇМињЮдЄЙеЬ∞еИ∞жЭ•гАВ

ж†°еПЛжЯРжЯРпЉМжНР赆зЪДдїЈеАЉ1.5дЄЗеЕГзЪДиЈѓзБѓжЭ•дЇЖпЉМеЄ¶жЭ•дЇЖвАЬдЄАиЈѓвАЭеЕЙжШОгАВ

еРМе≠¶жЭ®йБУдЉЯжНР赆зЪД3дЄЗе§ЪеЕГзЪДе§Ъе™ТдљУиЃЊе§ЗжЭ•дЇЖпЉМе§Іе§ІжФєеЦДзЪДжХЩе≠¶жЭ°дїґгАВ

жЬЛеПЛзОЛеНЂжЬЭжНР赆зЪД300е•ЧвАЬдЄГдЄАвАЭжіїеК®жЬНи£ЕжЭ•дЇЖпЉМзїЩвАЬзЩЊеєіеЊБз®ЛпЉМеРМењГеРСеЕЪвАЭдЄїйҐШжХЩиВ≤жЦЗиЙЇжіїеК®еҐЮжЈїдЇЖйЭУдЄљй£ОжЩѓгАВ

жЦ∞еНОдњЭйЩ©йїДзЯ≥еИЖеЕђеПЄжЭ•дЇЖпЉМйАБжЭ•дЇЖзЂЛдљУз©Їи∞ГгАБзѓЃзРГжЮґз≠ЙзЙ©еУБгАВ

иѓЊж°МгАБе≠¶дє†зФ®еЕЈгАБжЦЗдљУзФ®еУБ......жЇРжЇРдЄНжЦ≠еЬ∞жЭ•дЇЖгАВ

ињЩдЇЫзЙ©иі®жШѓжЮѓзЗ•зЪДпЉМдљЖдєЯжШѓзФЯеК®зЪДпЉМдїЦдїђеЗЭиБЪзЪДжШѓдЄАдїљжДЯжГЕгАБжШѓдЄАдїљдњ°дїїгАБжШѓдЄАдїљжФѓжМБгАВ

жЭ®ж†°йХњжККињЩдЇЫйТ±зФ®еЬ®еИАеИГдЄКпЉМе¶ВдїКе≠¶ж†°йЭҐи≤МзДХзДґдЄАжЦ∞пЉМжіБзїњдЇЃзЊОеСИзО∞еЬ®е§ІеЃґзЪДзЬЉеЙНгАВ

дїЦзЪДеРМе≠¶жЭ®йБУдЉЯиѓіпЉЪвАЬжИСдїђзЫЄдњ°еИ©еЖЫпЉМдїЦжШѓжФѓзЬЯж≠£зЪДиЬ°зГЫпЉМзВєзЗГиЗ™еЈ±пЉМзЕІдЇЃе≠¶зФЯгАВвАЭ

жШѓеСАпЉМжЭ®еИ©еЖЫж†°йХњж≠£жШѓеЗ≠зЭАиЬ°зГЫз≤Њз•ЮеТМдЇЇж†Љй≠ЕеКЫпЉМеЗЭиБЪдЇЇгАБељ±еУНдЇЇпЉМеКЮе•љдЇЖдЄАжЙАе≠¶ж†°гАВ

дїЦпЉМжККзИ±ењГгАБжЩЇжЕІеТМж±Чж∞іжТ≠жТТеЬ®е±±еМЇгАБеЇУеМЇињЩзЙЗиіЂзШ†зЪДеЬЯеЬ∞дЄКпЉМдљњдЄАйҐЧйҐЧжЦЗжШОзЪДзІНе≠РеПСиКљгАБеЉАиК±гАБзїУжЮЬгАВ

дїЦпЉМжШѓиДЪиЄПеЃЮеЬ∞зЪДжТ≠зІНдЇЇпЉМдє¶еЖЩдЇЖжХЩиВ≤дЉ†е•ЗгАВ

йАЪиЃѓеСШ иЙЊжї°еЃЪ

иЃ∞иАЕ иВЦ楶е®З