清风传家

传承

阳新县融媒体中心联合阳新县纪委监委、阳新县税务局带你一起聆听杰出人物的清风传家故事。

丁宝祯

一旦蒙恩受命时 清廉报国不负家

丁宝桢(1820-1886年),字稚璜,贵州平远(今贵州省毕节市织金县)牛场镇人,晚清名臣。咸丰三年(1853年)进士,曾任山东巡抚、四川总督等职。去世后加赠太子太保,谥号文诚。丁宝桢十分注重自身修养,并且身教言传,将自己修身处世、为官做人的理念传授给亲属子女,其家风家训主要体现在他写给长子丁体常的十二封家信中。

传

承

家

风

贵州中部的大山深处,有一个被人们称为“洞天福地”的地方,这里有溶洞之王的奇绝惊艳,也有百泉飞瀑的水润福泽。老桥的石板,神庙的香火,承载着过往的回忆;千年的古城,市井的巷陌,续写着历史的传奇。这里便是晚清名臣丁宝桢的故乡—贵州省织金县。

嘉庆二十五年(1820年),丁宝桢出生于织金县牛场镇。咸丰三年(1853年),33岁的丁宝桢考取进士,先后任岳州、长沙知府。48岁又出任山东巡抚,57岁升任四川总督。“平远奇男抚东督川勇于任事惩恶扬善一身正气;晚清重臣爱国为民睿智超群廉洁奉公两袖清风”,这副对联,概括了丁宝桢一生的功绩,也是他德政双馨的人格写照。

丁宝桢并非出身名门望族,然而,丁氏家族却长盛不衰,传至丁宝桢已历百年。乾隆初年,其先祖丁福汉,经商来到贵州省平远州牛场镇,见这里山清水秀,民风淳朴,就定居下来。丁福汉虽是生意人,却十分重视子女教育,其子丁公俊深受影响,后来考中秀才,留下一首诗:

人非圣贤无高下,世代忠良不可差。

读书耕田不误时,精忠报国品自嘉。

廉洁奉公身高洁,尊老爱幼在天涯。

一旦蒙恩受命时,不负朝廷不负家!

正是这首被丁氏后人看作家规的诗,培育了丁氏百年不衰的良好家风。丁公俊之子丁必荣,37岁做官,先后任四川酉阳州州判和昭化县知县,廉洁敬业。丁必荣之子丁世棻,27岁成为优贡,在贵州镇远府训导职位上,十年如一日,克勤克俭,兢兢业业。

凤西书院,丁宝祯曾在此讲学,书院曾培育了许多织金名士豪杰。

凤西书院,丁宝祯曾在此讲学,书院曾培育了许多织金名士豪杰。

丁宝桢即是丁世荣之子,深受先辈家风涵养熏陶,无论在哪为官,都留下了廉勤的名声。

他在山东为官13年,先后任山东按察使、布政使、山东巡抚。在此期间做了三件名传一时的大事:一是智斩太监安德海;二是督治黄河水患;三是创办山东机器制造局。由此,丁宝桢也被称为晚清山东最有作为的官员。

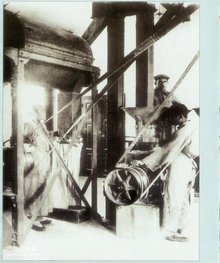

山东机器制造生产车间。1857年,丁宝祯创办山东机器制造局。

1886年,67岁的丁宝植逝于四川总督任所。噩耗传出,山东父老悲恸、惋惜、哀叹,请求朝廷将丁宝桢的灵柩运回山东,后将其遗体葬于历城(今山东省济南市历城区)华不注山麓。山东百姓对这样一个外乡人表达了何等的挚爱与尊敬!

贤人去矣,家风绵长。丁宝桢有子五人,长子丁体常,官至广东布政使;次子丁体勤,任山海关通判。侄孙丁道衡则是中国著名的地质学家和教育家。丁宝桢虽在外为官多年,但始终注意教育子孙,其家教家风从留给儿子的信中便可窥见一二。

他在给儿子丁体常的信中说:“我之做官,志在君民,他无所问。宁可被参而罢黜,断不依阿以从俗,而自坏身心,贻羞后世也!”丁宝桢还告诫儿子:“至做官一事,原是讲求做事……万不可有心其间,一涉有心,即易入于钻营,将顺卑鄙一路,切毋以此为念。立定脚跟,做人做事,方是大丈夫所为。”

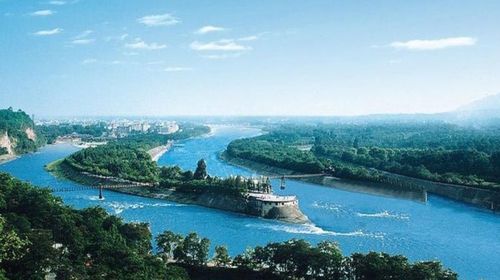

都江堰,在丁宝祯的主持下,都江堰完成了清代最大规模的修复。

承

家

风

做大丈夫,不做钻营之小人,是丁宝桢自己的写照,也是对子孙的告诫。古语说,有其父必有其子,说的便是年长者一生坚守的价值追求,能融入后人的血脉。事实上,这种良好的家风还能成为激励世人的强大精神力量,流芳泽世,砥砺人心。丁宝桢是这样,其他名人先贤也无不如此。

丁宝祯陈列馆,位于风西书院主殿。

丁宝祯陈列馆,位于风西书院主殿。

播音:胡琦琦 制作:石露

传

承

家

风

阳新广播电视台综合广播收听频率FM93.4,可通过车载广播、村村响、云上阳新APP广播专区等方式收听,欢迎大家收听。

-END-