清风传家

传承

阳新县融媒体中心联合阳新县纪委监委、阳新县税务局带你一起聆听杰出人物的清风传家故事。

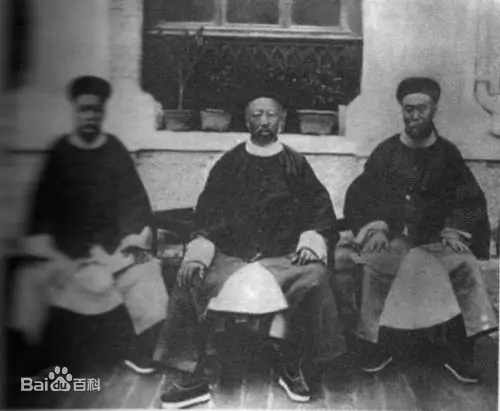

武官也善良

江自康,字福卿,号寿奄,兴国州宣化里江荣村人(今湖北阳新县陶港镇)。1870年,因军功同治帝赐江自康建威将军三代正一品封典。)1887年,江自康驻防宁河。宁河县位于天津市东北部,地处京津唐大城市群中间地带,面向广阔的华北、东北平原,县城芦台镇距天津市区80公里,距北京210公里,距唐山45公里,宁河县于清瘫正九年(1731年)从宝抵县析出(始置县。宁河县水资源丰富,县域地处九河下游,地势低平开阔,水系发达,河渠密布。

传

承

家

风

史载,1886年7月21日天津地区接连大雨数日,河水盛涨。二十五日南运河芥园堤决,城东浮桥口、闸口、洋货街一带水深一、二尺。是年清政府赈恤天津县灾民163000余人,用粮17000余石、银10000余两、钱59000余串、棉衣2400余件。

1887年7月,宁河县飓风,十几万人流离失所。

1887年9月,黄河在郑州下讯堡处决口,至死人数90—200万人。

面对流离失所的灾民,那时也像现在一样,出动部队救灾。用部队救灾一是为了救人,抢物,防止扩大损失,因为部队机动性强,二是为了维护秩序防止骚乱。江自康这支正规军在这样的特殊情况下就成了防洪突击队。

接到命令开赴灾区时,江自康眼见灾区平地水深数尺,沿河田地房屋,全被洪水淹没,死者不计其数;幸存者露宿荒郊野外,衣食无着。宁河县的饥民,成群结队带着饭箩,齐到县衙要求救济。由于人多势众,当局处理不当,秩序紊乱,大堂之外的栏杆被挤垮,衙里的门窗桌椅被打毁。宁河知县在这种形势下,要求派兵强力镇压,下令抓人,眼看严重事态一触即发。在这种严峻局势面前,江自康谨遵古人遗训:“饥民生事,非平时之比,固不可废法,尤不可穷治……”反对用武力,力主用“抚慰”。他亲自乘坐一条小船,前往灾区劝解,讯问被抓捕的灾民。除为首的依法惩治外,其余的人一律无罪释放。一场重大风波,不用一兵一卒,很快得到平息。人民群众口服心服,呼之为“江青天”。

宁河县地图

宁河县地图

灾民聚众闹灾,根源于衣食无着,求生不得。江自康根据自己家乡受灾的经验由此进一步认识到,要求社会安定,首先需要安定民生。为此,他竭尽全力,想方设法解决民生问题。

首先是做好赈灾济困工作,解决穷苦人民最急迫、最起码的生存问题。宁河周围都是华北平原,虽然是全国最富庶地区之一,由于大水成灾,人们依以维生的粮食、柴火、房屋多被洪水卷走。许多人家变得赤贫如洗。如何使这些穷苦人能生存下去?赈灾济困,自然成为最重要的问题。李鸿章把救灾重担交给了江自康。他为了使挣扎在死亡线上的人们得到及时救济,在赈灾工作上做了大胆的改革:一是采取各种措施,防止赈灾过程中的贪污舞弊,务使国家发放的赈灾物资,公平发放到最需救济的贫苦人手中;二是以身作则,号召各级官员,慷慨解囊,捐款救灾,江自康带头捐两个月薪俸;三是广泛动员社会各界人土,说明济贫与保富的密切关系,恳劝他们各尽所能,大力捐助,务使嗷嗷待哺的灾民都能得到及时救助。

其次是动员和组织灾民生产自救。江自康在动员各方力量投入救灾济困的同时,积极动员灾民生产自救,号召在秋冬季节,凡是可以种植的田地,均要及时补种。那些长期被淹的田地,劝导农民想方设法,抽干积水,围田抢种各种冬季作物,以求解决来年春荒。此外,还特设“抵押贷款”,让灾民把牛作为抵押,换取钱粮种子,解决当前急需。这对于穷苦人民来说,是又一项德政。

承

家

风

1888年,李鸿章见江自康把宁河治理得井井有条。委江自康署通永镇练军马步营翼长,兼统领仁字副三营。临行,宁河渔民赠“普泽均沾”匾额与“万民伞”,感谢江自康抗灾以来对他们的关心。

1891年李鸿章命江自康疏浚宝坻县咸河(没有找到宝坻有叫咸河的资料天津地方志也没有记载故存疑),江自康又干起了工程兵的活。

8月,李鸿章命江自康代理通永总镇(即代理总兵)。

纵观江自康这五年的经历,这个出身农家的儿子,打仗虽然勇敢杀人无数,但面对同胞身受的灾难,还是富有同情心的,因此我称他“我本善人”。

陶港全貌播音:(实习)周书谊 制作:石露

陶港全貌播音:(实习)周书谊 制作:石露

传

承

家

风

阳新广播电视台综合广播收听频率FM93.4,可通过车载广播、村村响、云上阳新APP广播专区等方式收听,欢迎大家收听。

-END-